20 janvier 1973 : la nuit où l’Afrique s’est tiré une balle dans le pied

Écoutez la version audio de cet article.

Dans une rue sombre de Conakry, la voiture d’Amílcar Cabral s’immobilise. Autour de lui, des visages familiers, des hommes de son propre combat. Quelques secondes suffisent pour faire basculer l’histoire. Une arme se lève, pointée non par un soldat colonial, mais par un frère d’armes. Cabral ne supplie pas, ne fuit pas. Il reste debout, digne, comme s’il savait que cette nuit-là ne lui appartenait déjà plus. Les coups de feu claquent. Le stratège de la libération de la Guinée-Bissau s’effondre. L’Afrique vient de perdre l’un de ses esprits les plus brillants, assassiné de l’intérieur.

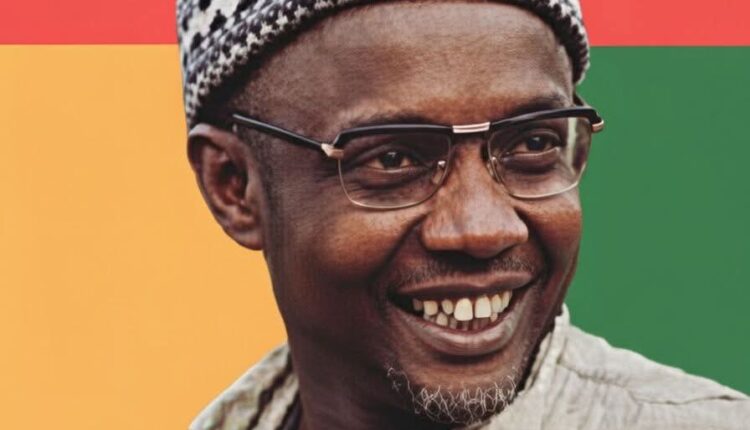

Amílcar Cabral n’était pas un révolutionnaire ordinaire. Il dérangeait parce qu’il pensait. Ingénieur agronome formé à Lisbonne, intellectuel rigoureux, polyglotte, il avait compris très tôt que la libération ne se limite pas à chasser le colon par les armes. Pour lui, la victoire durable passait par l’éducation, la santé, l’organisation sociale et surtout par la décolonisation des mentalités. « Le colonisé doit d’abord se libérer dans sa tête », répétait-il, convaincu que sans conscience politique, l’indépendance devient une illusion.

Né en 1924 à Bafatá, d’origines cap-verdienne et guinéenne, Cabral incarnait déjà l’unité africaine avant même d’en faire un combat politique. En 1956, il fonde le PAIGC dans la clandestinité. Sa méthode est patiente, presque scientifique. Avant de déclencher la lutte armée, il sillonne les campagnes, écoute les paysans, analyse les réalités locales. Quand la guerre commence en 1963, elle repose sur un peuple préparé, conscient et organisé.

Dans les zones libérées, Cabral ne se contente pas de parler de liberté, il la construit. Des écoles sortent de terre, des dispensaires fonctionnent, une justice locale s’installe, des coopératives agricoles voient le jour. Pendant que d’autres chefs révolutionnaires se contentent de slogans, lui bâtit un État en pleine guerre. Sur la scène internationale, sa parole frappe juste. Aux Nations Unies, en 1972, son discours expose sans détour la brutalité du colonialisme portugais et force le respect des grandes puissances.

C’est précisément cette réussite qui le condamne. Incapable de le vaincre militairement ou moralement, la dictature portugaise active une autre arme, plus sournoise : la trahison. Infiltrations, manipulations, frustrations internes savamment exploitées. Le complot se referme à Conakry, capitale de l’exil. Le 20 janvier 1973, Cabral tombe, non sous les bombes ennemies, mais sous les balles de ceux qu’il avait formés et nourris.

L’ironie est cruelle. Huit mois plus tard, la Guinée-Bissau proclame son indépendance. Le Cap-Vert suivra en 1975. Cabral, l’architecte de ces victoires, n’en verra jamais l’aboutissement. Son absence pèsera lourd. Sans sa rigueur morale et sa vision, les rêves d’émancipation laisseront place à des crises, des divisions et des désillusions.

Cinquante-trois ans après, son assassinat reste un avertissement. Il rappelle que les plus grandes défaites africaines naissent souvent de l’intérieur. Aujourd’hui encore, les méthodes ont changé, mais la logique demeure : diviser, corrompre, retourner des élites contre leur propre peuple. Cabral n’a pas été vaincu, il a été trahi.

Relire Cabral aujourd’hui, ce n’est pas pleurer un martyr. C’est accepter une lucidité dérangeante. C’est se demander qui, parmi nous, construit réellement et qui prépare les prochaines trahisons. Tant que l’Afrique ne saura pas protéger ses penseurs et ses bâtisseurs, chaque libération restera fragile, et chaque victoire, inachevée.

Mamadouba CAMARA pour lereveil224.info